pearl making

職人の手仕事。

私たちのものづくりには、最先端の技術を駆使した高性能な機械、設備はありません。あくまで心臓となる塗装作業の主体は人であり、人の手によるものづくりです。その手から織りなす繊細で色彩豊かな美しい日本パールの輝き、それこそが私たち”いずみパール”の誇りであり仕事なのです。

Simple mind

the pearl

いずみパールが

最高の素材になればと。

色彩、安定した生産、人が造る真珠だからこそ向上し続ける耐汗、耐水、耐候性、そして先代から受け継がれた目と手の感覚に加え「使う方の想いを想う心」。全てが研ぎ澄まされ、ようやく”いずみパール”は、世に届けられます。何千、何万個でも決して妥協しない妥協できない心。先代の心、日本の誇りを胸に、ただただ最高の素材になればと。

想いは、それだけ。

想いは、それだけ。

いずみパールができるまで。

#.01

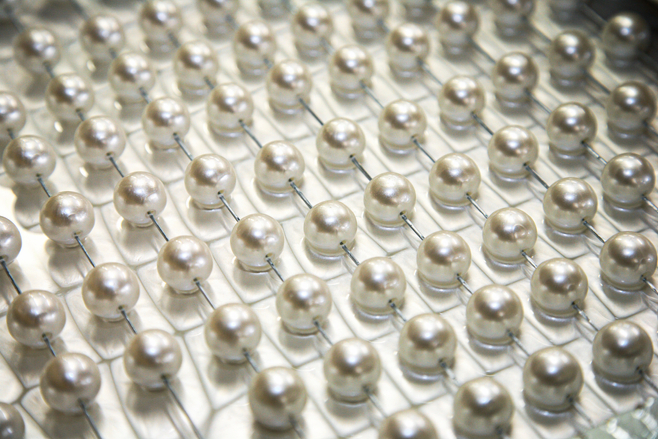

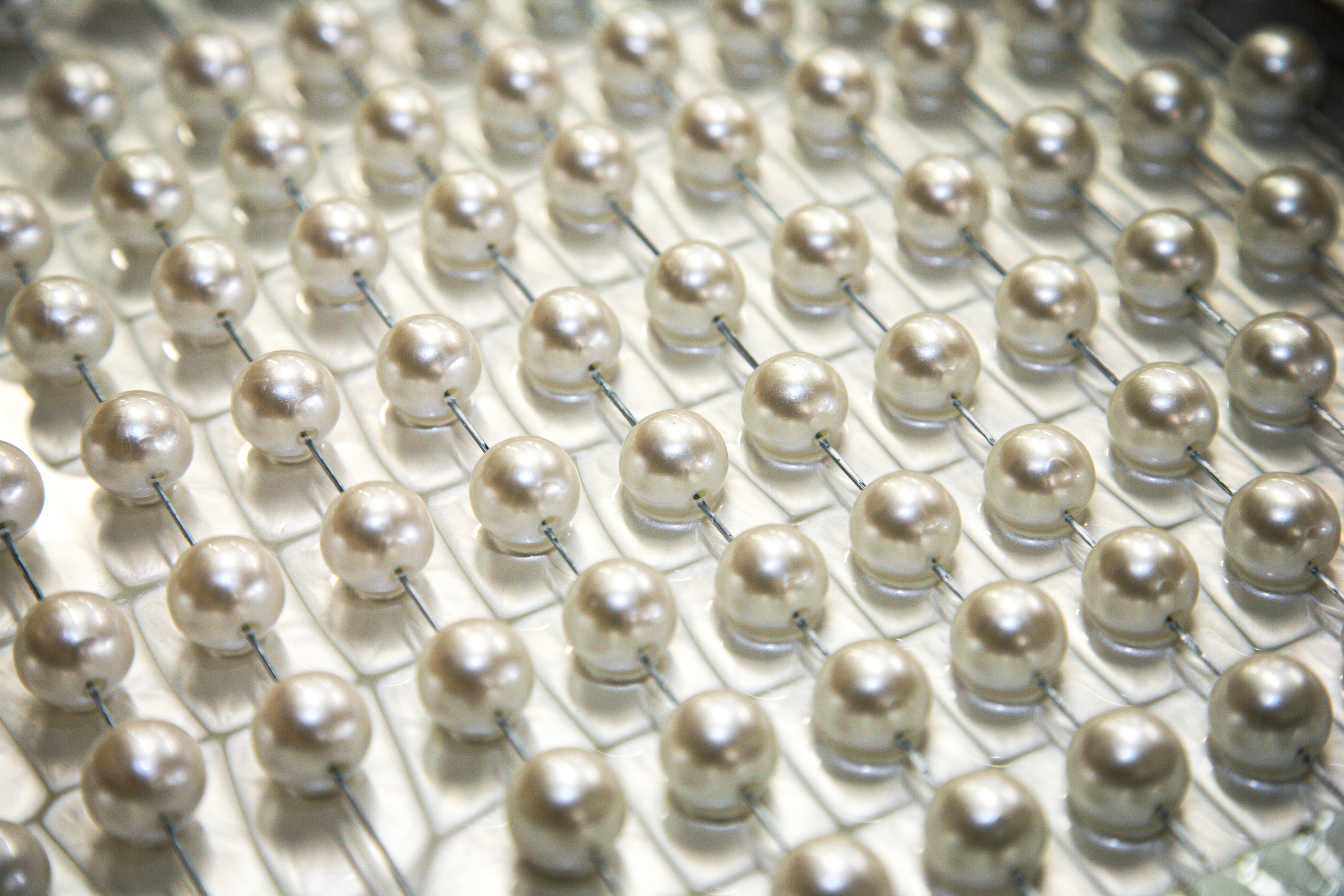

ガラスやプラスチック、どぶ貝などの原玉に真珠質の塗料をかぶせて作られます。一度にたくさん製造できるよう、原玉はまとめて針金に通されます。

#.02

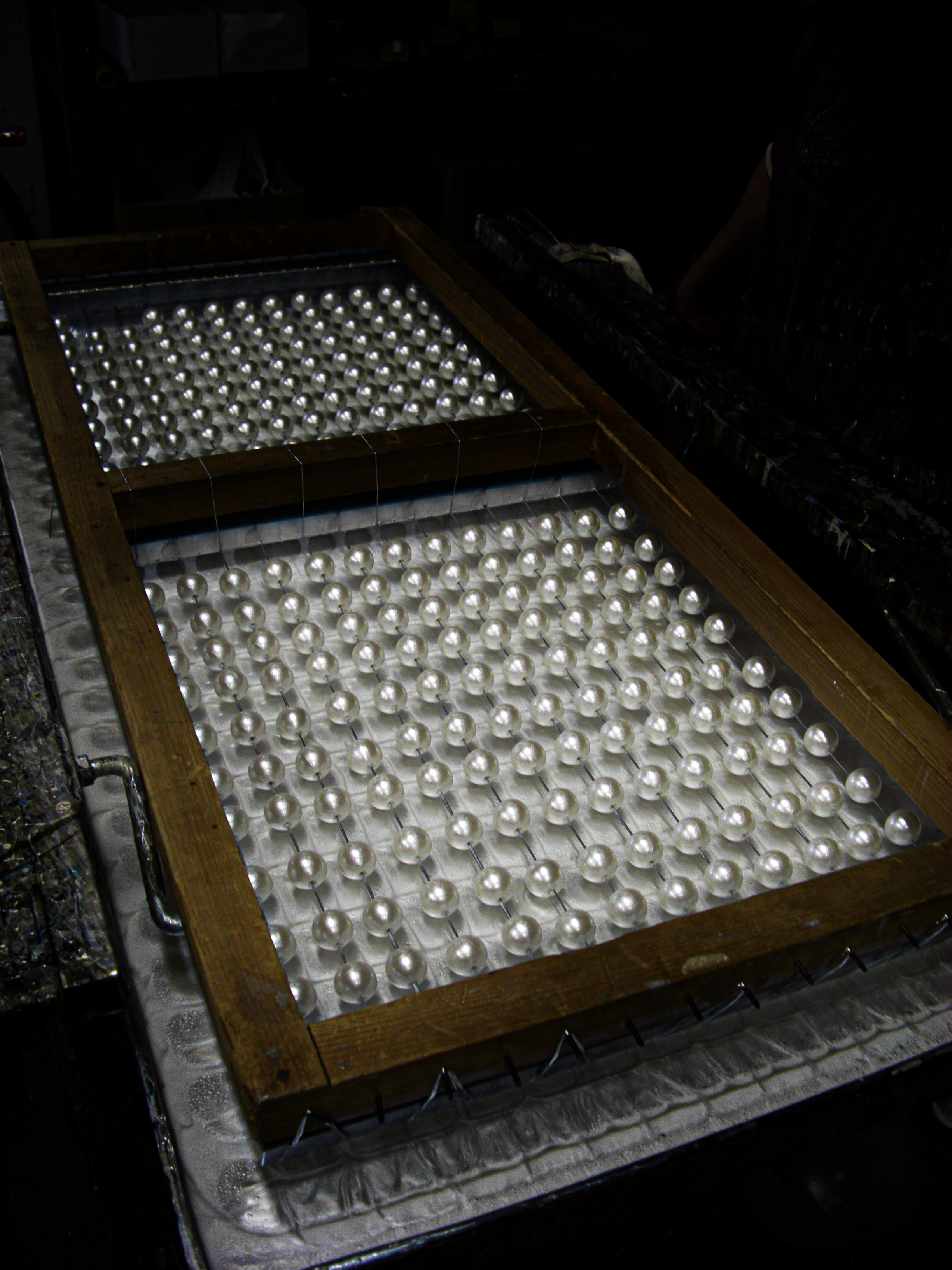

次にこの針金を何本も木枠にはめます。この木枠1枚でおよそ1,400個の”いずみパール”が作られます。

#.03

塗料につける前に原玉の間隔をヘラやローラー機で調整します。塗料で玉同士がくっつくのを防ぐためです。

#.04

準備ができたら原玉を塗料につけます。この作業は、ディッピングと呼ばれています。ムラができないようにゆっくりと塗料につけていきます。

#.05

少し揺すって空気を抜いた後、ゆっくりと取り出します。

#.06

木枠にはめたまま、乾燥棚に移動させ乾燥。ディッピング、乾燥の工程を数回繰り返し完成となります。